Una situación de riesgo aparece cuando existe en determinado territorio una fuente de peligro; es decir, el riesgo siempre tiene una dimensión espacial, y por ello la información sobre riesgos necesita expresarse en mapas. Delimitar un territorio de riesgo no es sencillo, aunque resulta menos complejo cuando su origen es concreto, como en el caso de una erupción volcánica o una explosión.

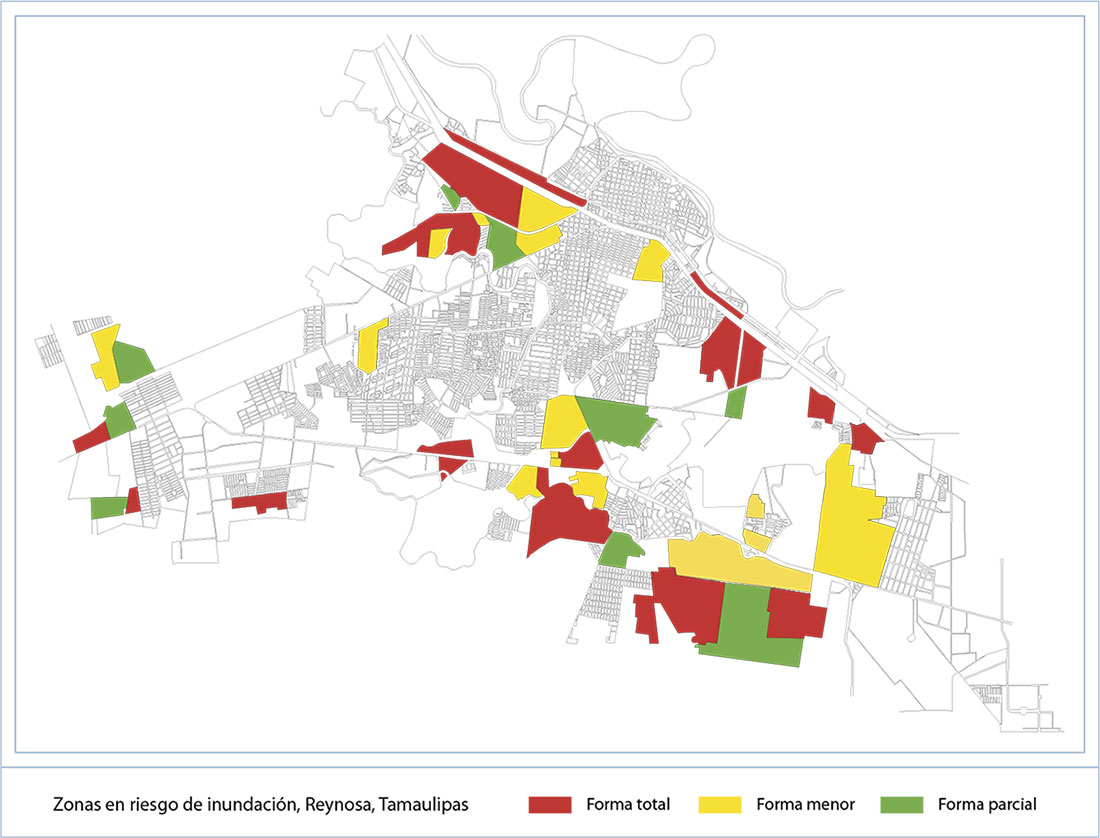

El riesgo y sus efectos requieren considerar diferentes escalas de análisis. El mismo fenómeno generador de situaciones de este tipo actúa de manera distinta sobre condiciones ambientales y sociales, que delimitan territorios de riesgo potencial, en donde se desarrollan los acontecimientos que incorporan algún tipo de peligro para vidas o bienes. Por ejemplo, una inundación puede ser muy localizada o abarcar una extensa área.

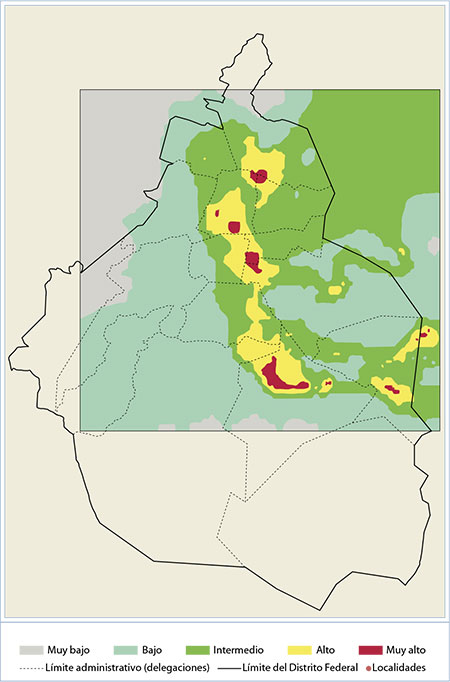

Los territorios en riesgo están determinados por aquellas regiones de la Tierra donde la ocurrencia de ciertos fenómenos físicos y sociales es más frecuente, de manera que los riesgos tienen espacios concretos, más o menos extensos, donde se manifiestan. De ahí la importancia de su expresión cartográfica. De esta manera, los mapas de riesgo se diseñan a partir de un registro histórico y geográfico de riesgos que permita obtener información confiable y precisa, así como de la comprensión de los procesos y factores que generan o preceden los sucesos de desastre.

El mapa de riesgo tiene un significado diverso, desde la dispersión de los casos de malaria para un estudio epidemiológico, hasta el mapa de tipos de rocas en zonas sísmicas. Por tanto, el mapa de riesgo tiene dos usos fundamentales: a] realizar previsiones de pérdidas a distintas escalas y evaluar los costos para la recuperación en relación con el desastre presentado; b] ayudar en la regulación del uso del territorio, para reglamentar o fijar los seguros, además de contribuir en la creación de sistemas de alarma y emergencia, entre otros.

El mapa de riesgo también puede tener un carácter general (es decir, que incluya todos los riesgos posibles que afecten a una zona determinada) o específico (en donde se incluye la distribución de un riesgo y sus características en el lugar).

Los elementos básicos de un mapa de riesgo son: identificar las zonas afectadas, es decir, dónde puede ocurrir; la peligrosidad, referido al comportamiento del suceso y consecuencias que puede generar; la probabilidad, la posibilidad de recurrencia en un periodo determinado, y la predicción, donde se incluye la definición de áreas con diferentes efectos posibles.

La planeación ante los riegos y desastres

Los elementos centrales de la planeación de los riesgos se dividen en dos etapas: previa (predesastre) y posterior (posdesastre). Las acciones requeridas antes de que ocurran y las requeridas después de su presencia. La etapa previa incluye elementos de identificación de riesgo, mitigación de riesgo y preparación. La etapa posterior se refiere a la respuesta a emergencias, la rehabilitación y reconstrucción.

La identificación de riesgos incluye la evaluación de peligrosidad, estudios de vulnerabilidad y análisis de riesgo. La evaluación de peligrosidad considera la posible ubicación y severidad de fenómenos naturales peligrosos y la probabilidad de que ocurran en un periodo y lugar específicos. Estos estudios dependen en gran parte de la información científica disponible, lo cual incluye mapas geológicos y geomorfológicos, datos climatológicos e hidrológicos y mapas topográficos e imágenes satelitales.

Los estudios de vulnerabilidad se emplean para calcular el daño que puede ocasionar un fenómeno natural de cierta fuerza; también determinan las pérdidas indirectas, como las causadas por la interrupción de la actividad comercial y otros efectos secundarios.

La mitigación se refiere a las políticas y actividades que disminuyen la vulnerabilidad ante daños por desastres futuros en una zona geográfica. Para ello se cuenta con medidas estructurales y no estructurales previas al desastre. La primera busca reducir el impacto de daños sobre personas y construcciones a través de medidas de ingeniería. Por ejemplo, las líneas de transmisión subterráneas están protegidas contra huracanes. Las presas, puentes y desviación de canales son también formas de mitigación estructural.

Las medidas de mitigación no estructural son actividades encaminadas a reducir la intensidad de los riesgos o la vulnerabilidad frente a ellos. Ejemplos de dichas medidas incluyen actividades de manejo y uso de suelo, reglamentos de construcción, educación y capacitación, reforestación de montañas y rehabilitación de zonas costeras y ríos.

El concepto de preparación contempla la elaboración de respuesta a emergencias y la capacidad de manejo previas a un desastre que faciliten una respuesta efectiva cuando sea necesario. Las acciones clave en la preparación incluyen programas de capacitación para personal de respuesta, ejercicios y repasos de planes de emergencia, información a los ciudadanos mediante programas educativos, detección de riesgo y sistemas de advertencia, identificación de rutas de evacuación y refugios.

La respuesta a emergencias se refiere a las acciones que se toman antes, durante y después de un desastre o emergencia de gran escala para minimizar la pérdida de vidas y el daño a las personas y sus bienes, así como para mejorar la efectividad de las labores de recuperación. Ejemplos de actividades de respuesta incluyen: alerta, evacuación de poblaciones amenazadas, atención a damnificados, atención médica de emergencia, operaciones de búsqueda y rescate, seguridad y protección de bienes, y apoyo a las familias afectadas. otro tipo de acciones son la construcción de puentes temporales, clausura de puentes y caminos, provisión de agua y materiales de construcción, energía eléctrica de emergencia y atención de riesgos secundarios como incendios o derrame de sustancias peligrosas.

La reconstrucción y rehabilitación consiste en programas de ayuda de más largo plazo para personas que resultaron heridas o perdieron sus bienes en el desastre. En el caso de proyectos de reconstrucción y rehabilitación, la recomendación más importante es que deben orientarse a reducir daños futuros y promover planes de desarrollo. Asimismo, la rehabilitación contempla la reparación y el restablecimiento de servicios comunitarios, la aceleración en la expedición de permisos y la coordinación de actividades entre niveles de gobierno. La recuperación puede tomar pocas semanas o muchos años, dependiendo de la magnitud del desastre y de los recursos disponibles para la reconstrucción.

La recomendación más importante para los proyectos de reconstrucción y rehabilitación es que deben orientarse a la reducción de vulnerabilidades futuras. Resulta mucho más económico incorporar componentes de mitigación en las nuevas estructuras que modificar las existentes. Los periodos de reconstrucción son un momento ideal para adoptar medidas de mitigación y asegurarse de no generar las condiciones vulnerables del pasado.