El estudio de las poblaciones humanas es de gran interés para la geografía, pues al identificar la dinámica demográfica de un territorio es posible planear los servicios básicos, indispensables para atender las necesidades de la población como, por ejemplo, de cuánta infraestructura (vial, de salud, agua potable y electricidad, drenaje, vivienda, entre otros) se deberá dotar a la población para obtener un óptimo estado de bienestar.

De igual forma, conocer el número de habitantes y a qué actividades económicas se dedican, permite a la geografía, entre otras posibles aplicaciones, determinar la intensidad del uso del suelo que la sociedad imprime a determinado territorio, conocer el grado de deterioro de los recursos, y determinar cuál debe ser su uso sustentable para evitar su desaparición.

La geografía se vale de la demografía para obtener información estadística que permite caracterizar e identificar patrones poblacionales. Dicha información se genera mediante la formulación de censos, conteos, encuestas y padrones. El manejo estadístico de estos datos permite conformar gráficos, índices, tasas, proyecciones, tablas y mapas que constituyen el insumo básico para realizar determinado análisis poblacional e identificar cierta dinámica: movimientos naturales, evolución, estructura, distribución, crecimiento y disminución poblacional.

Las proyecciones demográficas constituyen un instrumento de la política de población, en la medida en que permiten construir y evaluar posibles trayectorias que derivarían de afectarse o mantenerse las tendencias actuales de los factores que inciden sobre el volumen, la dinámica y la estructura de la población. Las proyecciones demográficas constituyen una de las herramientas de mayor utilidad para el estudio de la población; constituyen escenarios basados en hipótesis de la forma en que la población crecerá. Permiten diseñar políticas demográficas para anticipar las demandas sociales básicas relativas a educación, empleo, vivienda, salud y seguridad social, y con ello orientar los criterios de asignación de recursos. A su vez, las proyecciones de población permiten estudiar los efectos derivados de variaciones en la fecundidad, la mortalidad y la migración en la estructura por edades.

Ahora bien, ¿cómo ha evolucionado la estructura de población por edades en México? ¿Cuáles han sido los cambios más evidentes en ella? Entre 1950 y 1970, la población en México se duplicó al registrar altas tasas de crecimiento. Si ese ritmo se hubiera mantenido, en 1990 la población mexicana hubiera sido de 100 millones de habitantes, misma que se alcanzó 13 años después. La proyección de ese escenario, vislumbrado en 1970, llevó a México a aplicar medidas preventivas, entre las que destacan la campaña de planificación familiar con la finalidad de disminuir la tasa de crecimiento poblacional a 1% en 2000. Esta campaña se difundió en los medios de comunicación, centros de educación y de salud social. Los resultados permitieron que la duplicación no ocurriera en 20 años, sino en 30. La aplicación de una política demográfica permite observar resultados sólo después de varios años.

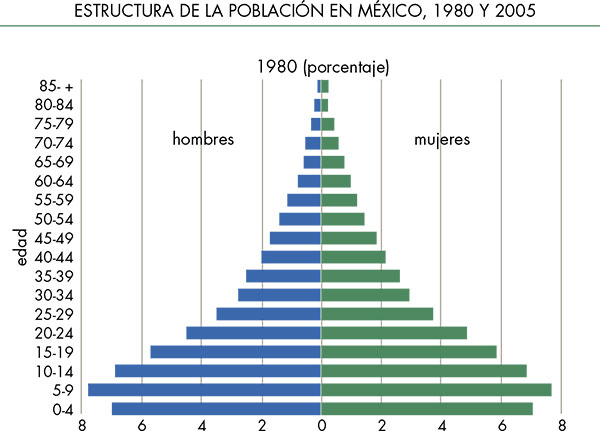

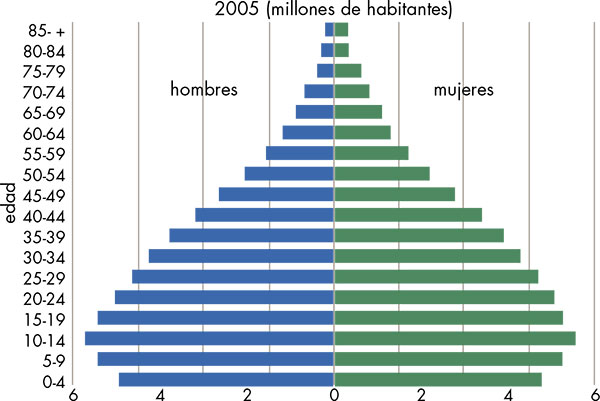

Para 1980 la pirámide de edad de la población mexicana continuó con una base ancha, misma que representa un predominio de la población joven. Sin embargo, comenzó a generarse una disminución en las tasas de fecundidad y, por ende, en la base de la pirámide poblacional.

En 1990 y 2000 se vio reflejada esta misma tendencia, aunque la población joven predominó sobre el resto; es evidente un aumento de la esperanza de vida, disminución de tasas de mortalidad y ensanchamiento de la estructura piramidal hacia los grupos de edades de población adulta y mayores.

En 2005 se observó aun más marcado el cambio en la dinámica demográfica nacional, al visualizar el paulatino envejecimiento de la población.

Asimismo, el Consejo Nacional de Población y la organización de las Naciones unidas han desarrollado para México proyecciones del comportamiento de población para los próximos 45 años. Éstas consideran por lo menos tres escenarios basados en el comportamiento de los indicadores demográficos.

Primer escenario: México en constante crecimiento. Considera que la tasa de crecimiento demográfico en 1% seguirá constante y que la tasa global de fecundidad será de 2.6 hijos por mujer. Con estas condiciones, la población en 2050 sería de 182.1 millones de personas. La población en edad escolar (0-14 años) pasaría de 33.3 a 44.3 millones. Conseguir empleo sería un problema fundamental porque la población en edad de trabajar pasaría de 61.4 a 110.4 millones; esto significa que se necesitaría el doble de las plazas laborales que se requieren hoy.

Segundo escenario: México estacionario. Con una tasa de crecimiento demográfico de 0.3%, la población total en 2050 será de 146.6 millones de habitantes. La población en edad escolar pasaría de 33.3 millones a 28.3 millones de personas; la población en edad de jubilación pasaría de 4.7 a 27.3 millones. La población en edad de trabajar pasaría de 61.4 a 75.1 millones.

Tercer escenario: México en implosión demográfica. Se produce un decrecimiento de la población y ésta sería de 119.1 millones de habitantes en 2050; la que estaría en edad escolar pasaría de 33.3 millones a 16.6 millones. Se requerirán más instalaciones para el cuidado de personas de la tercera edad, así que muchos edificios escolares se acondicionarían para atender las necesidades de la población de tercera edad.

Con base en los escenarios planteados, se considera importante analizar, ¿cuál es la política demográfica adecuada a seguir? ¿Quién tomará dichas decisiones?¿Por qué es importante tomar en cuenta el estudio de la población para realizar políticas y legislar?

De no llevar a cabo una adecuada planeación y legislación demográfica pueden suscitarse una serie de conflictos. Tal es el caso del tema de la jubilación, cuya edad para ejercerla es al cumplir los treinta años de servicio, con derecho a una pensión económica por el resto de la vida. Con ese criterio, si una persona inició su vida laboral cuando tenía 18 años, se jubilará de 48; de cumplirse la esperanza de vida, vivirá hasta los 76 años. Entonces el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) deberán pagar su pensión durante 28 años. Si a ello se agrega un incremento en la esperanza de vida, la erogación para este rubro por parte del IMSS e ISSSTE se elevará mucho, esto es lo que ha justificado el cambio en la política laboral, como la modificación en la edad de jubilación de las personas –que se ha fijado en 35 años–, así como la supresión de contratos mayores de 30 días para el personal de las empresas, con la finalidad de evitar la creación de antigüedad y una serie de prestaciones que garanticen su salud y la de su familia.

La tarea de los gobernantes es la de elegir la política demográfica más adecuada, previendo la disponibilidad de empleo, seguridad social y servicios.