En México, a finales del decenio de los sesenta y principios de los setenta del siglo XX, el Estado desarrolló una estrategia conocida como "política de sustitución de importaciones" que tenía como objetivo lograr la industrialización del país. El Estado dio un gran apoyo a los industriales con políticas proteccionistas, a través de subsidios, exenciones de impuestos y otros mecanismos.

Los ingresos que se obtuvieron beneficiaron principalmente a las empresas de inversión privada, nacional y extranjera. Las políticas de desarrollo social quedaron al margen y diversos sectores económicos fueron excluidos de cualquier tipo de inversión. Las regiones geoeconómicas en México, que en sexenios anteriores funcionaban para desarrollar actividades económicas enfocadas a mejorar las condiciones de su población y desarrollar la infraestructura de la región, se enfocaron a obtener beneficios para las empresas. Con ello, tanto la infraestructura como las mejoras en las condiciones de la población pasaron a segundo término.

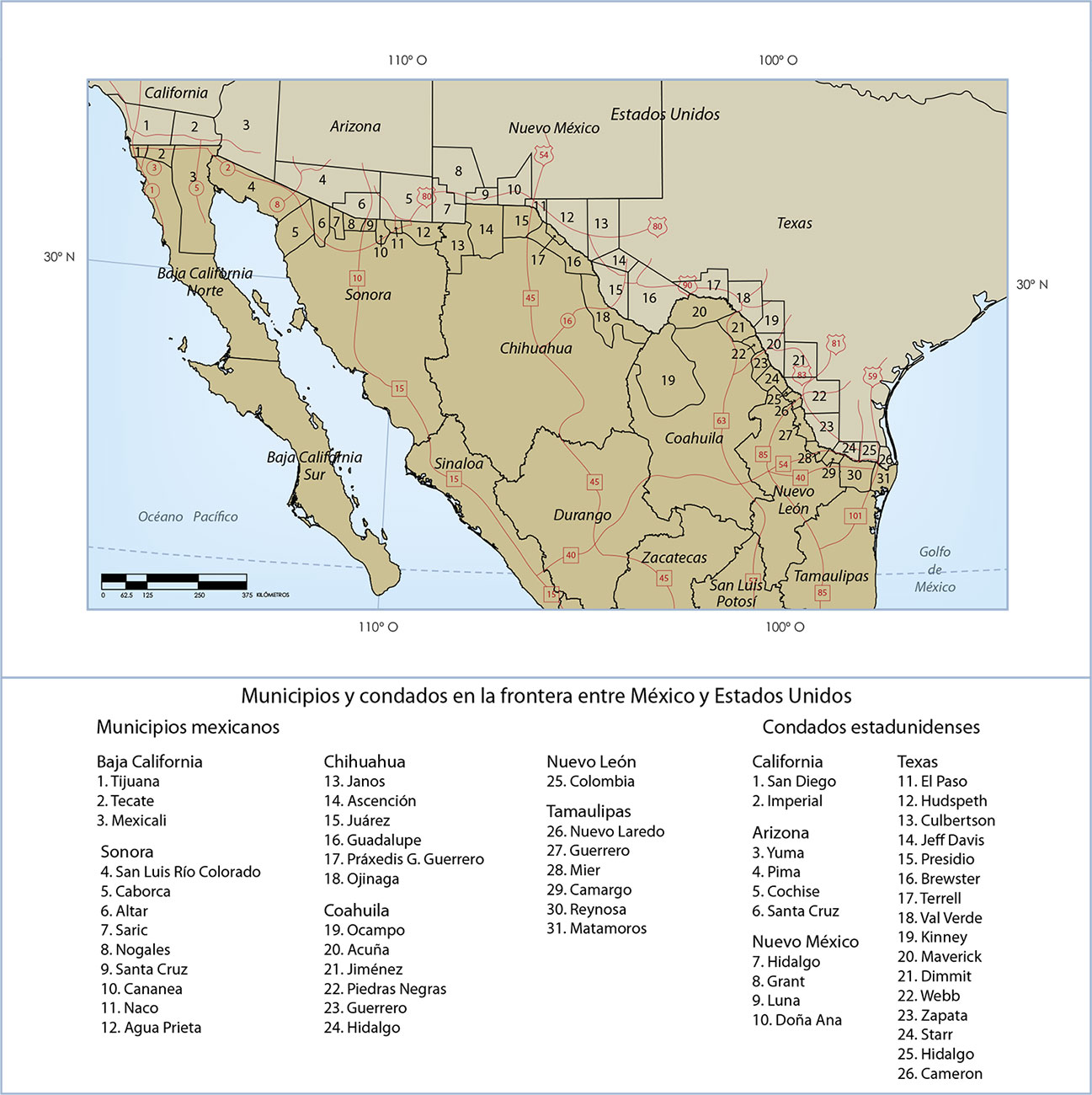

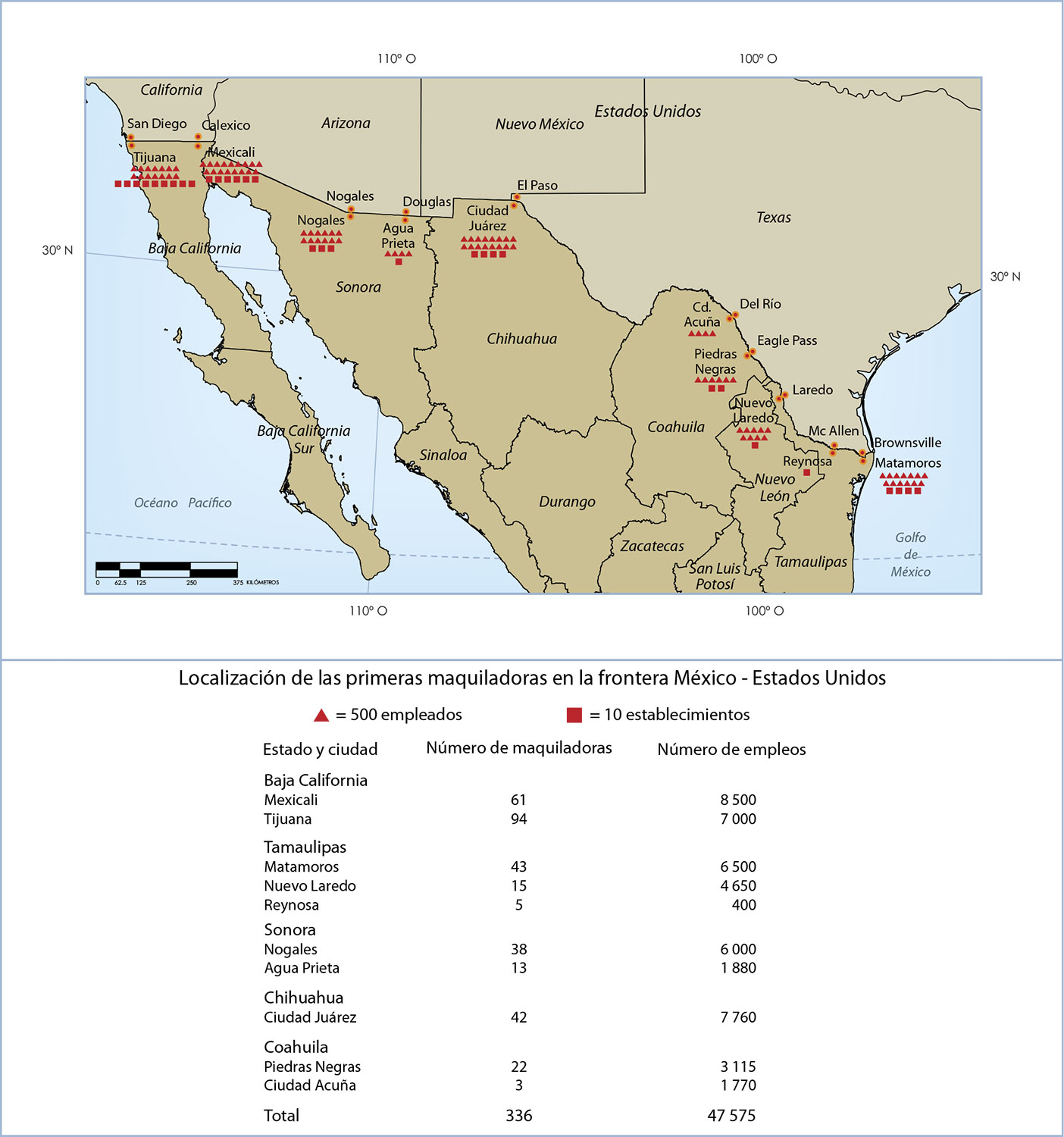

Desde 1965 hasta 1982 se promovió el establecimiento de industrias maquiladoras en las regiones geoeconómicas del norte de México, situación que sirvió también para mitigar los movimientos migratorios que se generaban hacia Estados Unidos. El desarrollo maquilador atendió el interés de las empresas estadunidenses para evitar el pago de salarios altos en su territorio y aprovechar la mano de obra barata en suelo mexicano. De este modo, las ciudades mexicanas donde se asentaron las maquiladoras iniciaron su integración económica con las empresas de California, Arizona y Texas, lo que modificó el carácter nacional de la actividad económica en esta porción del territorio, siendo éste uno de los primeros pasos del proceso de apertura económica que se iniciaría formalmente en años subsecuentes.

En términos macroeconómicos, el desarrollo generado por el establecimiento de las maquiladoras ocasionó que la región Noreste fuera la más dinámica del país al crecer a una tasa de 12.6% anual, en contraste con el crecimiento medio nacional de 1.7 por ciento.

En 1982, debido a una de las más severas crisis económicas del país y a la inestabilidad política, se generó una fuga de capitales y sobrevino una devaluación de la moneda. Inflación, endeudamiento interno, desempleo, subempleo y deterioro salarial fueron las constantes nacionales. En los siguientes años, el Estado comenzó a privilegiar un nuevo modelo de desarrollo económico basado en las exportaciones de petróleo crudo con el objeto de salir del estancamiento económico. De 1985 a 1990 se registró un intenso crecimiento demográfico en las principales ciudades fronterizas, como Tijuana, Mexicali, Nogales, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros. La industria maquiladora de exportación mantuvo una alta producción hasta 1989, año en que se inició un claro descenso en la generación de empleos.

En el caso de las regiones geoeconómicas del sur-sureste, que históricamente habían quedado al margen del desarrollo (a excepción de las zonas petroleras, turísticas y de grandes hidroeléctricas), se previó su incorporación a la estrategia regional de desarrollo denominada Plan Puebla-Panamá (PPP). Ésta planteaba la formación de una región económica supranacional que integrara a países centroamericanos como Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Colombia, así como los estados del sur-sureste de México: Guerrero, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. El plan proponía iniciativas de desarrollo en materia energética, de transporte, de integración de servicios de telecomunicaciones, turismo, facilidades de intercambio comercial y aumento de la competitividad, desarrollo humano, desarrollo sostenible y prevención de desastres. Sin embargo, detractores del PPP se refirieron a éste como foco de inversión de los corporativos que desarrollarían la infraestructura para explotar los recursos naturales ahí existentes.

La macrorregión central (Centro-occidente y Centro-Este) la conforman los estados de Jalisco, Michoacán, Colima, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, Hidalgo, México, Morelos, Puebla, Tlaxcala y el Distrito Federal.

En esta macrorregión se localizan las principales zonas conurbadas del país (zonas colindantes que forman un mismo espacio urbano, bajo el criterio de continuidad física), donde destaca la de la ciudad de México. Ésta, a su vez, integra una metrópoli (conjunto de municipios que mantienen estrecha relación funcional entre sí). Incluye un total de 189 municipios que se distribuyen, respectivamente, de la siguiente manera: 91 del estado de México, 16 de Morelos, 29 de Puebla, 37 de Tlaxcala y 16 de Hidalgo, así como 16 delegaciones del Distrito Federal. A su vez, esta metrópoli manifiesta su influencia sobre los estados de Veracruz, San Luis Potosí, Guanajuato, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Colima y Michoacán, entre otros.

Asimismo, en la macrorregión Centro se desarrollan diversas industrias de gran importancia para el país, como la automotriz; o bien las industrias farmacéutica, química, de alimentos y textiles, como en Puebla, Cuernavaca, Silao, Aguascalientes, Toluca, Cuautitlán y la ciudad de México.

Las regiones geoeconómicas Noreste, Este y Península de Yucatán participan en una de las actividades de mayor importancia para la nación: la petrolera. Los principales yacimientos se localizan frente a las costas del Golfo de México, donde durante años toda la cadena de producción se desarrolló con capital estatal. Sin embargo, a finales del decenio de los ochenta e inicios de los noventa se reestructuró administrativamente la industria petroquímica para permitir la inversión extranjera. En los siguientes sexenios no se destinaron recursos para mantener, mejorar y expandir esta industria y así producir los derivados del petróleo que en la actualidad se importan y que significan gastos por casi un tercio de los ingresos por venta de petróleo crudo. Desde el inicio del siglo XXI se ha considerado la posibilidad de invertir capital privado para reactivar la economía petrolera del país. Sin embargo, existen tanto personas a favor como detractores en los que se suscitan dudas generadas a partir de la posible pérdida de control sobre los recursos económicos derivados de la venta del petróleo y la posibilidad de que éste sea manejado por empresas extranjeras de gran poderío mundial.